ボトルの水を買うことはできるが、水道設備は選べない。

だから水道は、生活に必要不可欠の【一生モノ】のサービス。

老朽化もあるし、値上げもあるし、でも、安全安心な水道をありがとうございます、の気持ちです。

横浜市の水道料金 2021年7月1日から平均12%アップ

水道代が上がるって、お知らせが入っていました、横浜市。

値上げ額は、こんな感じ。

お客さまの約99%を占めるメーター口径13㎜~25㎜の平均的な使用水量で、111円~235円/月の引き上げとなります。

横浜市水道局のお知らせより

うちのメーター口径は、20㎜。

値上げ額を、計算サイトで確認してみた。

二カ月単位で計算されるので、

- 例)使用水量が23㎥(二か月)

- 値上げ前:4,311円 (内訳)水道料金2,448円 下水道使用料1,863円

- 値上げ後:4,587円 (内訳)水道料金2,724円 下水道使用料1,863円(かわらず)

二カ月で、276円程度の値上がり予定。年間の値上げ額は、1600円くらいかな。

(追記:2022年1月から2月の使用量は23㎥で、4587円引き落とされました。)

横浜市水道料金簡易計算サイトはこちら。 口径と使用量を入力すると新料金を計算してくれます。

横浜市水道局からのお知らせでわかった値上げの主要なポイントは、ふたつ。

- 口径別料金体系の移行

- 基本水量の廃止

使用量に応じて公平でわかりやすい料金体系、というのが今回の改定のポイントのようです。

水道料金改定の背景は、老朽化、収入減、必要な耐震化工事だって

横浜市の水道料金値上げの理由を、横浜市水道局からのお知らせからまとめてみたら、

- 高度経済成長期に整備した設備の更新が必要

- 今の設備の耐震化率は、浄水場51%、配水池96%、市内の水道管(水道局管理分)28%

- 水道料金収入は、18年間で約95億円減少。2001年(平成13)789億円から、2019年(令和元)に694億円。

「今後は、横浜市においても人口減少が予測されており」って書いています。

なるほど、水道料金収入の減少は人口が減ったからなのね、かと思ったら、違いました。

1920年(大正9年)から、2020年(令和2年)まで、横浜市の人口は増加していました。

2020年(令和2年)の横浜市の人口は、3,777,491人。

これが最高で、その後は、2021年3,775,352人、2022年3,771,961年と減少傾向になっています。

とすると、「18年間で約95億円減少」の水道収入の減少は、何に起因するのかな?

ウォーターサーバーやボトルウォーターの使用が増えて、水道利用が減った?

工業用水や農業用水の使用量が減った?

横浜市からのお知らせでは、理由はよくわかりませんでした。

はっきりしていることは、今後、人口が減り、さらに収入が減ること。

でも、設備の老朽化は進む。

住んでいる面積が変わらなければ、水道設備の規模を小さくすることは難しい。

そうすると、設備のメンテナンスや耐震化工事に関する費用は減らせない。

水道サービスを維持するための値上げ、ということなのかな。

横浜の水道の長期的な主要な課題はなんとなくわかったけど、

今の値上げの背景を、もうちょっとわかりやすく説明してくれるとよかったかな。

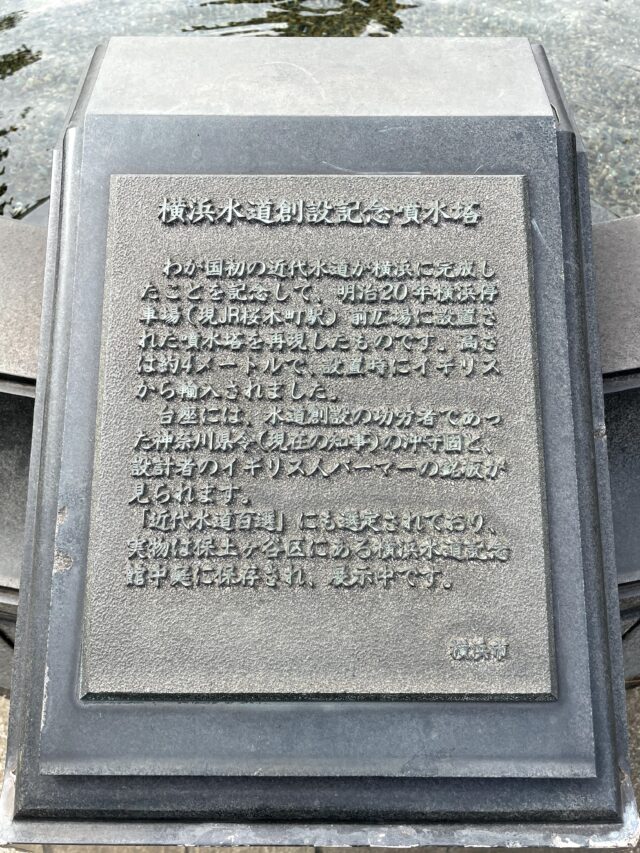

日本初の近代水道は横浜で開始、噴水塔と「横浜水道130年史」

日本初の近代水道は、横浜から始まりました。

日本の近代水道は、1887(明治20)年10月17日、イギリス人技師「ヘンリー・スペンサー・パーマー」氏の指導のもと、横浜に初めて創設されました。

近代水道創設記念日について

2017年(平成29年度)に130周年を迎えています。

それを記念して、水道局による「横浜水道130年史」が作られています。「横浜水道130年史」のダウンロードはこちらサイトから

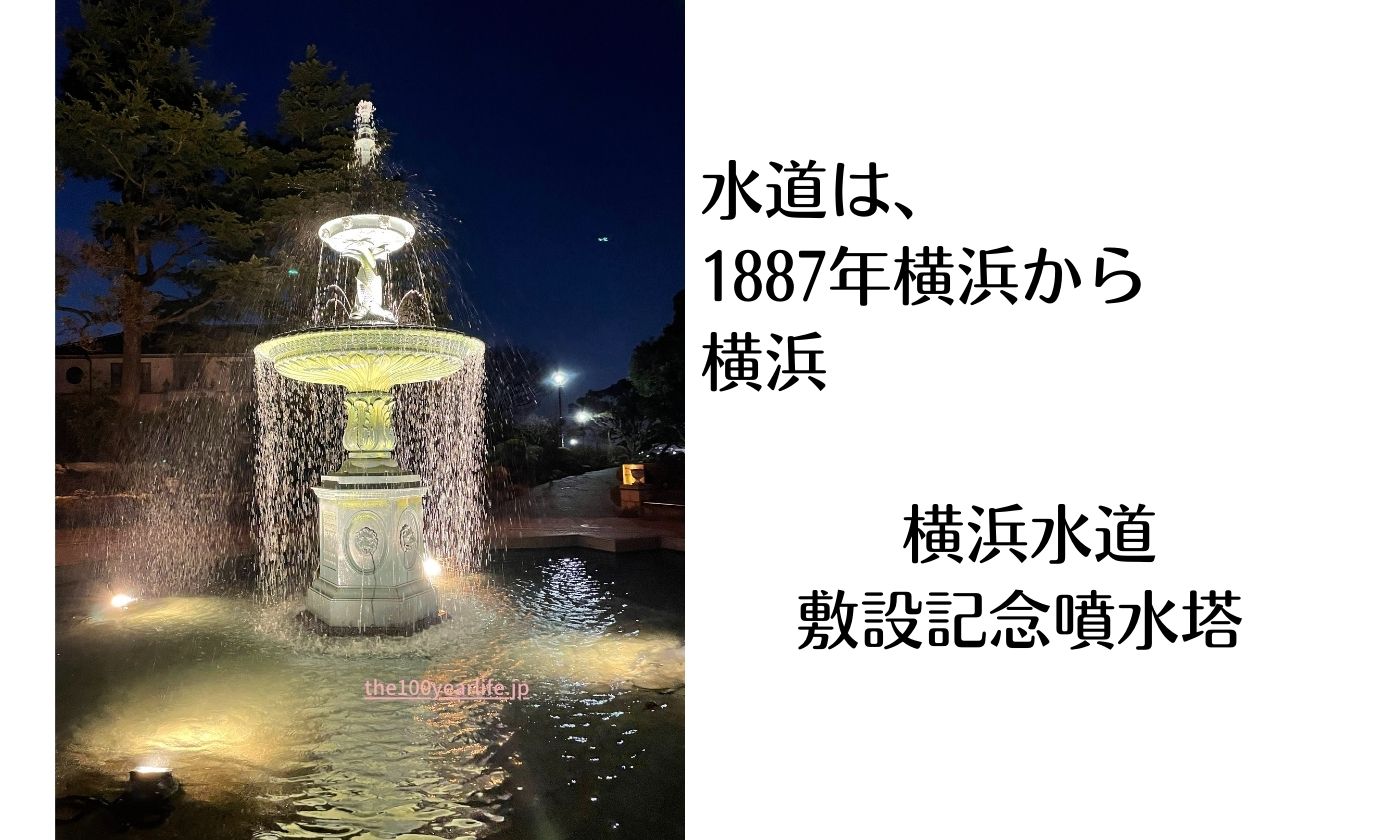

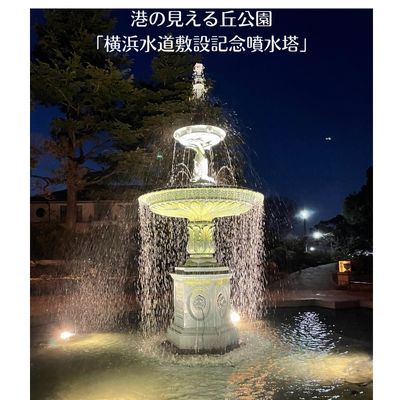

水道が開設された1887年に、桜木町駅前に「横浜水道敷設記念噴水塔」が作られました。

その噴水のレプリカが、港の見える丘公園の噴水広場にあります。

130年以上前の噴水。すごく凝った作りです。

噴水越しに見るイングリッシュガーデンや、夜にライトアップされる噴水は、一年中、飽きることがありません。

オリジナルの噴水塔は、保土ヶ谷の横浜水道記念館にあるそう。ぜひ行ってみたい。